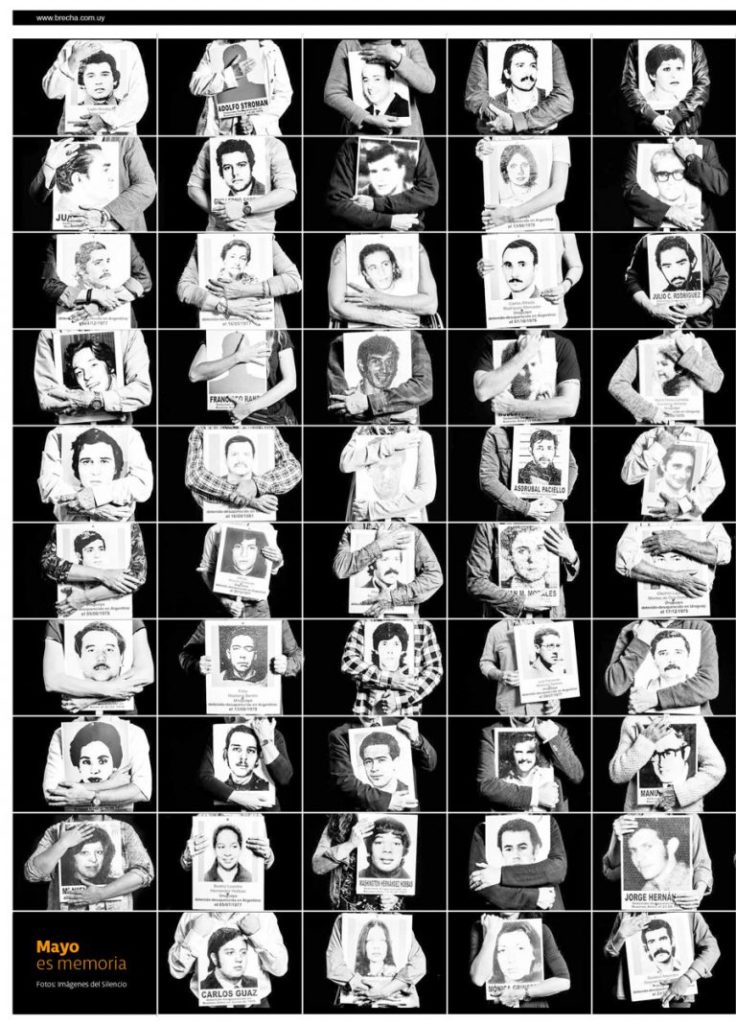

Todos los nombres

Lista de uruguayos detenidos desaparecidos

Aguirre, María Rosa / Alfaro Vázquez, Daniel Pedro / Altamirano Alza, Ricardo / Altman Levy, Blanca Haydée / Anglet de León, Beatriz Alicia / Arce Viera, Gustavo Raúl / Arcos Latorre, Ariel / Arévalo Arispe, Carlos Pablo / Arigón Castell, Luis Eduardo / Arocena da Silva Guimaraes, Marcos Basilio / Arnone Hernández, Bernardo / Arocena Linn, Ignacio / Arpino Vega, José / Artigas Nilo, María Asunción / Ayala Álvez, Abel Adán / Baliñas Arias, Óscar José / Barboza Irrazábal, José Luis / Barreto Capelli, Raúl / Barrientos Sagastibelza, Carolina / Barrios Fernández, Washington Javier / Basualdo Noguera, Graciela Noemí / Bellizzi Bellizzi, Andrés Humberto Domingo / Benarroyo Pencu, Mónica / Benassi de Franco, María Catalina / Bentancour Garín, Walner Ademir / Bentancour Roth, Rutilo Dardo / Blanco Valiente, Ricardo Alfonso / Bleier Horovitz, Eduardo / Bonavita Espínola, Carlos / Borelli Cattáneo, Raúl Edgardo / Bosco Muñoz, Alfredo Fernando / Brieba Llandertal, Juan Manuel / Burgueño Pereira, Ada Margaret / Cabezudo Pérez, Carlos Federico / Cabrera Prates, Ary / Cacciavilliani Caligari, Hugo Enrique / Caitano Malgor, José Enrique / Callaba Píriz, José Pedro / Camacho Osoria, Luis Alberto / Camiou Minoli, María Mercedes / Candia Correa, Francisco Edgardo / Cantero Freire, Edison Oscar / Carneiro da Fontoura, Juvelino Andrés / Carretero Cárdenas, María del Rosario / Carvalho Scanavino, Luis Alberto / Casco Gelphi, Yolanda Iris / Castagnetto da Rosa, Héctor / Castagno Luzardo, Aníbal Ramón / Castillo Lima, Atalivas / Castro Huerga, María Antonia / Castro Pérez, Julio Gerardo / Castro Pintos, Roberto Waldemar / Cendán Almada, Juan Ángel / Cháves Sosa, Ubagésner / Chegenián Rodríguez, Segundo / Chizzola Cano, Eduardo Efraín / Corchs Laviña, Alberto / Correa Rodríguez, Julio Gerardo / Cram Rodríguez, Washington / Cruz Bonfiglio, Mario Jorge / Cubas Simones, Omar Nelson / D’Elía Pallares, Julio César / Da Silveira Chiappino, Graciela Teresa / De Gouveia Gallo, Graciela Susana / Degregorio Marconi, Óscar Ruben / De León Scanziani, Juan Alberto / Del Fabro de Bernardis, Eduardo José María / Delpino Baubeta, Júpiter Neo / Dergan Jorge, Natalio Abdala / Díaz de Cárdenas, Fernando Rafael Santiago / Dossetti Techeira, Edmundo Sabino / Duarte Luján, León Gualberto / Epelbaum Slotopolsky, Claudio / Epelbaum Slotopolsky, Lila / Errandonea Salvia, Juan Pablo / Escudero Mattos, Julio Lorenzo / Fernández Amarillo, Juan Guillermo / Fernández Fernández, Julio César / Fernández Lanzani, Elsa Haydée / Filipazzi Rossini, Rafaela Giuliana / Fontela Alonso, Alberto Mariano / Gadea Galán, Nelsa Zulema / Gallo Castro, Eduardo / Gámbaro Nuñez, Raúl / Gándara Castromán, Elba Lucía / García Calcagno, Germán Nelson / García Iruretagoyena, María Claudia / García Kieffer, Manuel Eduardo / García Ramos, Ileana Sara María / Garreiro Martínez, María Elsa / Gatti Antuña, Gerardo Francisco / Gatti Casals, Adriana / Gelós Bonilla, Horacio / Gelpi Cáceres, Leonardo Germán / Gersberg Dreifus, Esther / Giordano Cortazzo, Héctor Orlando / Gomensoro Josman, Hugo Ernesto / Gomensoro Josman, Roberto Julio / Gómez Rosano, Célica Élida / Gonçalves Busconi, Jorge Felisberto / González Fernández, Nelson Wilfredo / González González, Luis Eduardo / Goñi Martínez, Darío Gilberto / Goycoechea Camacho, Gustavo Alejandro María / Grisonas Andrijauskaite, Victoria Lucía / Grinspón Pavón, Mónica Sofía / Guaz Porley, Carlos Gabriel / Hernández Hobbas, Beatriz Lourdes / Hernández Hobbas, Washington Fernando / Hernández Machado, Carlos Julián / Hernández Rodríguez, Jorge / Hobbas Belusci, Lourdes / Ibarbia Corassi, María Angélica / Insausti Tironi, Juan Carlos / Inzaurralde Melgar, Gustavo Edison / Islas Gatti, María Emilia / Julien Cáceres, Mario Roger / Keim Lledó, Josefina Modesta / Lema Aguiar, Miguel Ángel / Lerena Costa, Elena Paulina / Lezama González, Rafael Laudelino / Liberoff Peisajovich, Manuel / Logares Manfrini, Claudio Ernesto / López López, Arazatí Ramón / Lucas López, Enrique Joaquín / Luppi Mazzone, Mary Norma / Machado, Humberto Modesto / Maidana Bentín, Félix / Martínez Horminoguez, Jorge Hugo / Fernández Santoro, Luis Fernando / Martínez Suárez, José Mario / Mato Fagián, Miguel Ángel / Mazzuchi Frantchéz, Winston César / Mechoso Méndez, Alberto Cecilio / Melo Cuesta, Nebio Ariel / Méndez Donadio, José Hugo / Micheff Jara, Juan Micho / Michelena Bastarrica, José Enrique / Miranda Feleintor, Urano / Miranda Pérez, Fernando / Modernell, Carlos Alberto / Montes de Oca Domenech, Otermín Laureano / Morales von Pieverling, Juan Miguel / Moreno Malugani, Miguel Ángel / Moyano Santander, Alfredo / O’Neil Velázquez, Heber Eduardo / Olivera Cancela, Raúl Pedro / Ortiz Piasoli, Félix Sebastián / Osorio Yamuni, Pablo Horacio / Pagardoy Saquieres, Enrique Julio / Paitta Cardozo, Antonio Omar / Paciello Martínez, Asdrúbal / Pedreira Brum, Jorge / Pelúa Pereira, José Luis / Pelúa Pereira, Martín Isabelino / Pereira Gasagoite, Renée / Pérez Silveira, Eduardo / Potenza Ferreira, José Agustín / Povaschuk Galeazzo, Juan Antonio / Prieto González, Ruben / Queiró Uzal, Washington Domingo / Quinteros Almeida, Elena Cándida / Quiñones, Modesto / Raina González, Carlos Alberto / Rando Ferreira, Francisco / Recagno Ibarburu, Juan Pablo / Río Casas, Miguel Ángel / Rodríguez de Bessio, Blanca Margarita / Rodríguez Liberto, Félix Antonio / Rodríguez Mercader, Carlos Alfredo / Rodríguez Sanabria, Ever / Rodríguez Rodríguez, Julio Óscar César / Sanjurjo Casal, Amelia / Santana Escotto, Nelson Rodolfo / Sanz Fernández, Aída Celia / Scópise Rijo, Norma Mary / Sena Rodríguez, Olivar Lauro / Serra Silvera, Helios Hermógenes / Severo Barreto, Ary Héctor / Severo Barreto, Carlos Baldomiro / Severo Barreto, Marta Beatriz / Silva Iribarnegaray, Kléber / Silveira Gramont, María Rosa / Soba Fernández, Adalberto Waldemar / Sobrino Berardi, Guillermo Manuel / Soca, Juan Américo / Sosa Valdéz, Luján Alcides / Stroman Curbelo, Adolfo Isabelino / Tassino Asteazú, Óscar / Tejera Llovet, Raúl Néstor / Trías Hernández, Cecilia Susana / Trinidad Espinosa, Líver Eduardo / Urtasun Terra, José Luis / Villaflor Gómez, Raimundo Aníbal / Wurm Mallines, Wilhelm / Zaffaroni Castilla, Jorge Roberto / Zuazu Maio, María Nieves.

Una interrupción elocuente

No habrá marcha este año.

Valentín Ríos Enseñat

15 mayo, 2020

En unos días será 20 de mayo, y por primera vez, después de 24 años ininterrumpidos, no habrá Marcha del Silencio. En este lapso de tiempo pasó de todo, pero, sobre todo, lo que pasó fue el tiempo mismo. Como referencia inmediata, me tengo a mí mismo: me doblo en edad. En la primera marcha tenía 19 años y era integrante de Hijos, un grupo que habíamos formado los hijos e hijas de desaparecidos. Un dato de aquel entonces que quizás sorprenda es que, si bien acompañamos en silencio a nuestros familiares, no considerábamos que fuera la manera más adecuada de hacerlo. Fuimos una generación que creció en el silencio, y justamente por eso veíamos en este al principal aliado de la impunidad, que era absoluta en aquella época. Nos dolía, por ejemplo, que a la marcha asistieran personajes públicos que, por acción u omisión, habían sido –y seguían siendo– parte de ese entramado de impunidad. Al año siguiente, también marchamos en silencio, pero esa vez difundimos nuestra postura a través de un volante en el que dijimos lo que no queríamos callar.

Para cierto imaginario éramos los “radicales”. Los más veteranos decían que nuestra rebeldía era una resultante de la juventud, del ímpetu e idealismo propio de esa etapa de la vida que, con el paso del tiempo, se aplaca y equilibra. Reclamar justicia era visto como un acto de radicalidad política porque muchos entendían que el pueblo ya había laudado este reclamo al perder el plebiscito para derogar la ley de caducidad. Nosotros lo entendíamos distinto.

Algunas cosas no cambiaron. Se sigue hablando de la juventud como si esta se tratara de un valor absoluto, a duras penas, una etapa inconexa del propio yo. Los jóvenes son pensados como si nunca hubieran sido niños y como si nunca fueran a ser adultos, lo que les amputa el estatus de sujetos per se. No son personas transitando la vida misma, sino que son un bache, un agujero negro en el devenir de su propia construcción como sujetos. No gozan de reconocimiento ni respeto; son inofensivos porque sus acciones y sus ideas son momentáneas, apenas síntomas inocuos de quien todavía no es visto como un otro.

TOMAR DISTANCIA Y VERNOS. Pero de vuelta a los 20 de mayo: pasaron 25 años desde la primera marcha y en junio se cumplirán 47 del golpe de Estado que institucionalizó la violación de derechos humanos. Si matematizamos estos datos, veremos, por ejemplo, que llevamos más años marchando que los transcurridos entre el golpe y la primera convocatoria. Si bien esto es sólo un ejercicio, creo que es útil –necesario, más bien– cuantificar vivencias, ponerlas en perspectiva, tomar distancia y vernos desde afuera como individuos y como colectivo.

Imaginemos un lienzo en el que se plasma, mediante una línea, el recorrido de nuestra vida. Un gran garabato. Si seguimos con la mirada este dibujo, reconoceremos ciertas regularidades y patrones que se repiten idénticos: cumpleaños, rutinas, el trayecto al lugar de trabajo o estudio, al almacén, las vacaciones y las manías, por nombrar algunos. Y entre tantas repeticiones, además, encontraremos las sorpresas, lo nuevo, lo irrepetible, lo que nos marca. En mi lienzo, la novedad, sin dudas, es la espera de un hijo.

Milo nacerá en agosto. Será mi primer hijo. Llegará en circunstancias que él no eligió, porque la vida es así: comienza con un montón de cosas dadas. Crecerá inserto en una comunidad que le impondrá sus normas y heredará una historia familiar, social y política. El universo de Milo –su completitud– estará paradojalmente conformado por algunas ausencias, no sólo por el hecho de que vaya a ser nieto de desaparecido, sino porque todas las personas convivimos con la ausencia. Tendrá la posibilidad –como todos los demás niños– de ser una persona íntegra y vivir su vida plenamente a pesar de lo que pueda no tener: lo que lo determinará no será la falta, sino lo que reciba. No tengo dudas de que el amor lo puede casi todo. Esa será mi obligación con Milo: darle lo mejor de mí, siempre. A medida que crezca, él irá descubriendo cosas, y no todas serán buenas y hermosas, y así aprenderá a distinguir y a elegir quién ser.

Para ese entonces, posiblemente, seguirán existiendo las Marchas del Silencio. Eso querrá decir que la impunidad continúa y, sobre todo, que la gente no habrá renunciado a darles a sus vidas un sentido de verdad y justicia. Hay algo desolador y a la vez esperanzador en esta idea que nos interpela. Ahí tendremos que mirar otra vez el lienzo de nuestras vidas. Contaremos cuántos 20 de mayo marchamos –¿24?, ¿30?, ¿70?– y buscaremos entre tantos trazos algún rayón que irrumpa en tanta regularidad constante, algo que quiebre la simetría del dibujo y nos cuente algo más. Preguntaremos cuántos desaparecidos se encontraron, cuánta más verdad sabemos, cuánta justicia se alcanzó, y, respondidas estas preguntas, algo nos seguirá inquietando. ¿Será que tanta lucha porfiada hará que los desaparecidos y las desaparecidas lo consigan: que la memoria sea el espejo en el que nos encontremos en nuestros mejores intentos?

Algún día, más importante que los desaparecidos será el hecho de que las nuevas generaciones los porten amorosamente en su memoria. Entonces, nuestros desaparecidos dejarán de ser carteles y Marchas del Silencio para que “los enganchemos al tejido del sueño general”, decía y sigue diciendo Juan Gelman. El tiempo no nos doblega ni nos diluye como personas, sino que nos hace ser. Nos reafirmamos, mutando.

Nos vemos en las próximas.

Brotes de la memoria

Los adolescentes toman la palabra.

Cecilia Bello

15 mayo, 2020

Los jóvenes tienen mucho para decir sobre los hechos del pasado reciente. Dos adolescentes visitan el Memorial de los Detenidos Desaparecidos

En marzo se cumplieron 35 años de la reapertura democrática. Varias generaciones hemos nacido y crecido desde entonces. No vivimos la dictadura, pero la huella, que es herida en muchos casos, está presente en nosotros. Los silencios no han podido más que hacer brotar la memoria, allí donde se esconde la palabra. Los testimonios que aquí se presentan son una muestra de eso.

La realización de una tesis de investigación en el marco de una maestría en Psicología y Educación en la Facultad de Psicología me dio la oportunidad de acercarme a varios adolescentes y escucharlos hablar sobre el sentido que le dan al estudio de la dictadura cívico-militar (1973-1985). Tienen mucho para decir sobre el tema y, sobre todo, mucho interés en ser escuchados.

Cada una de las entrevistas tuvo su particularidad, algunas enfatizaron temas presentes, otras se tornaron espacios de intercambio de opiniones entre los mismos adolescentes. De todas me fui conmovida, con el deseo de escribir pasacalles con frases de los estudiantes. Sentía que sus interpretaciones sobre ese tramo reciente de nuestra historia debían salir de sus entornos de clase y llegar a más personas. Por eso agradezco este espacio para darles voz.

La investigación busca desentrañar qué sentido dan los estudiantes al mencionado proceso histórico en relación con su historia familiar. A partir de allí, qué vínculo encuentran entre su vida presente y la dictadura. En su mayoría, los entrevistados expresaron una consonancia entre el sentido que ellos le dan al tema y el modo en que fue vivido y transmitido –no siempre por medio de la palabra– por parte de las generaciones anteriores.

“Mi abuelo y mi abuela tuvieron un contacto fuerte con la dictadura, en el sentido de que mi abuelo fue encarcelado, entonces siempre me interesó saber cómo eran esos momentos. […] Mi abuela me cuenta cómo fue todo, pero claro, nunca cómo era la situación total del país”, compartió Pedro. El estudio de la dictadura en clase de Historia le permitió comprender más acerca de su familia y su pasado, “y en cierta forma eso me afecta a mí como persona: yo vengo de esta familia, en la que pasaron estas cosas”.

Valentina es consciente de que su interés por el tema está muy relacionado con lo que desde chica escuchó en su casa. “La dictadura fue algo que en la familia, sobre todo en la paterna, de alguna manera pegó, entonces siempre se habló de la dictadura […], hubo muchos relatos, muchos, que desde chica me contaron y me chocaron muchísimo. Ahora… no forman parte todo el tiempo de mi vida, pero sí forman un pedazo de la ideología que llevo, mi forma de ser, mis aspiraciones o inclinaciones políticas. Creo que en alguna partecita de mi personalidad, de lo que soy como persona, está presente la dictadura.”

Otros estudiantes se separan de los relatos familiares, explicitando una disonancia entre el sentido que ellos le dan al proceso dictatorial y lo que les fue transmitido por las generaciones anteriores.

Ismael se distancia de las palabras de su abuelo, ex-preso político, y de su abuela, quienes “tratan de justificar todo con la memoria, […] siento que es como que están polarizados, como que lo que hacen ellos está bien y lo que hacen los otros está mal, sin importar la persona que está ahí, están siempre juzgando el pasado, y yo creo que eso te afecta el presente”. Y agrega: “Si hubiera sido educado por ellos, ya tendría una postura fija sobre la dictadura”.

Santiago expresó también la disonancia con su familia, en la que no se habla de política ni de la dictadura: “En mi caso no encuentro definitivamente un vínculo con mi familia, creo que […] mi interés por la historia surge como un caso diferente al de toda mi familia, que no suele hablarlo mucho. Mi padre habla un poco de política, pero no como un interés real, entonces creo que lo mío sobre todo surgió de las relaciones de amistad, en las que sí teníamos un gran interés por la historia”.

Valentín compartió los discursos que había recibido en su niñez sobre el proceso: “Algunas cosas, escuchar en la mesa ‘estos zurdos asquerosos’, ese relato de que los comunistas fueron los que llevaron a la dictadura; esas cosas, y no entender mucho por qué los culpaban a ellos, si en realidad los que estaban en el poder eran otros”. En su opinión, el haber estudiado el tema en el liceo lo acercó a otra mirada, permitiéndole construir su propia postura. “Después de estudiarlo me dio un poco de calentura el hecho de que desde chico sintiera esos comentarios, y capaz que si no hacía [la orientación] Derecho y no estudiaba Historia este año […], me quedaba con esa idea, de todo lo que ellos repetían. Después de estudiarlo vi por lo menos que hay cosas que objetivamente no eran así. Y hay otras que ya dependen de cada uno, y desde mi visión no son tan como ellos decían.”

La mayoría de los estudiantes considera conveniente que tanto la historia nacional en general como la dictadura en particular puedan ser estudiadas en todas las diversificaciones de bachillerato. Enfatizaron también la importancia de la memoria para no volver a un gobierno dictatorial.

Alejandra, por ejemplo, sostiene que para ella estudiar esa etapa es importante porque es una parte de la historia reciente de nuestro país que “marcó muchísimo en todos los aspectos […]. Es más, en la educación fue algo que marcó también […], podemos ver nosotros los cambios que hay, compararnos nosotros en el liceo, o estudiando en general, con la gente que estudiaba en ese momento, entonces [así podemos] darnos cuenta de esas cosas, valorar otras”.

María afirma que estudiar el tema puede ayudar a no ser indiferente, y se pone ella misma de ejemplo: “A mí me sucedía, no tenía idea de lo que fue la dictadura, no tenía idea de nada y decía que […] Uruguay para salvarse tenía que… había que hacer un golpe de Estado, por ejemplo, literalmente decía esas cosas”.

Paula aporta otra fundamentación. Sostiene que es importante rememorar lo que pasó, pero sin quedar “traumados, con miedo de que si se hace tal o cual cosa, vamos a volver a una dictadura”. Entiende que la sociedad “avanzó un montón” y no cree que con todo lo vivido se pueda volver a lo mismo. Su compañero Ramiro también ve el miedo que quedó en la gente, pero no lo comprende en su totalidad. Sobre todo el miedo que, desde su perspectiva, gran parte de la población les sigue teniendo a los militares: “A mí los militares me aportan seguridad, no sé, no me dan miedo, me dan confianza, y es lo que a mí me transmiten”.

HASTA ENCONTRAR AL ÚLTIMO. La búsqueda de los detenidos desaparecidos formó parte sustancial de las fundamentaciones. Valentín llegó a la entrevista con su termo y su mate, compartió algunos mientras conversábamos y mantuvo durante todo el rato una postura muy comprometida. Sobre el tema general del encuentro dijo: “Tengo interés, pero porque me gusta la política, porque hay cosas que por más que no me haya tocado vivirlas de cerca –como tener un familiar desaparecido o algo– sí me toca el hecho de que hubo gente que sí y que no me gustaría que las cosas vuelvan a pasar; no me gustaría que queden abiertas algunas cosas. A mí lo que más me toca sobre la dictadura es el tema de los desaparecidos, pensar que hay gente que por más que seguramente ya sepa que su familiar está muerto no tiene cómo comprobarlo. No tener cómo, no tener cuándo, no tener dónde, no saber qué le hicieron al cuerpo, no saber dónde está el cuerpo”. Y agrega con indignación: “Pienso que hay un poco de insensibilidad en ese sentido, pienso que debería cerrarse, y que lo merecen las familias que todavía están buscando, por ejemplo, Luisa Cuesta, que murió y nunca supo dónde está el hijo, en ese sentido es el que más me toca”.

La entrevista con Pedro, Marcela, Santiago e Ismael fue grupal, y esto permitió una fluida interacción. Pedro relacionó la dictadura con el hoy, argumentando que los desaparecidos siempre están presentes en “el tema del reconocimiento de la violación de los derechos humanos, los sitios de memoria”. También en cómo lo vive la sociedad: “Con respecto a la ley de caducidad, que se intentó tres veces eliminar y ninguna de las tres se pudo –porque, en cierta forma, sigue estando ese ‘miedo’ de que si seguimos tocando ese tema, vamos a volver a lo que estaba antes […]–, para mí es una ley que no tendría que existir […] porque, para terminar realmente, hay que tratar lo que pasó ahí y, una vez tratado, ahí sí podemos cerrar finalmente ese tema”.

Marcela concuerda: “Yo iba a decir eso, que creo que al final es como una lucha medio rara, de no tocar más el tema porque ya pasó, es parte de nuestra historia y no tiene que volver a pasar, entonces no vamos a hablar de eso. Pero a su vez siempre está presente, cuando se habla del caso de Manini y de Gavazzo, de los desaparecidos, ahora con lo de Bleier. Entonces sí está presente, pero está como ese juego de que no debería estar presente porque es parte de nuestra historia. […] Tengo la misma opinión sobre la ley de caducidad, y creo que, como dijo Pedro, el cierre de esa etapa de la historia se va a dar cuando se tenga una respuesta sobre los desaparecidos”.

Ismael compartió con sus compañeros la opinión sobre la ley de caducidad y argumentó que fue una medida de emergencia que se tomó para tener cierta tranquilidad en ese momento y dar paso a la democracia, “pero ya pasaron bastantes años como para poder sacarla. […] Pienso que los militares deberían ser investigados, caso por caso, y que cada uno cumpla su respectiva pena. […] Por suerte es un tema que no me tocó, está ajeno porque yo no tengo ningún familiar muerto ni estoy tan metido en el caso de las excavaciones. Considero que hay que hacerlas, pero, no sé cómo explicarme, no me compete tanto, ya que no tuve ningún familiar cercano; si hubiera tenido, me interesaría un poco más”.

En otra entrevista, Martín y Florencia mostraron un real interés por la temática de la dictadura y la relacionaron directamente con su vida presente.

Florencia considera obvia la relación, “primero por la búsqueda de los desaparecidos, me parece que hasta que no aparezca la última persona desaparecida no es un tema que se puede dejar así. También para tener memoria de todos los crímenes que se cometieron, los estudiantes que fueron asesinados o reprimidos, o los presos políticos; no sé, me parece que es muy importante recordar esa historia, tener memoria para no repetirlo, […] buscar la verdad, creo que eso se relaciona con lo que yo quiero en mi vida presente o por lo que yo lucho, reivindico y espero de la sociedad”.

Martín acompañó su discurso: “Yo creo que es fundamental reivindicar nuestra democracia siempre, todo el tiempo, y para poder reivindicar nuestra democracia es importante tener en cuenta lo que pasó ahí. Y lo mismo con los desaparecidos, es un tema importante porque es un tema que no cerramos, porque es un debe que tenemos con todos los desaparecidos y con todos los familiares, y mismo con nosotros mismos, lo tenemos que tener ahí presente para construir”. Y agregó: “A mí es un tema que me genera mucho interés y mucha angustia también, en el sentido de que hay gente que quiere dejarlo olvidado, cerrar por ahí, y a mí me genera como una desesperación, daría vuelta todo los batallones hasta encontrar a la última persona que tenga que aparecer”.

El silencio ha sido posible, pero no lo ha tomado todo. La transmisión desde las generaciones afectadas hacia las nuevas generaciones ha encontrado espacios de sostén del discurso en algunos casos y de contraposición en otros. Las aulas de Historia también se han tornado espacios de reivindicación de la memoria.

Este año la Marcha del Silencio toma otra forma. No caminaremos por 18 de julio con la tristeza a cuestas. Nos haremos presentes con las margaritas en nuestras ventanas, las banderas en los autos, los pañuelos en las mochilas y en los manubrios de las bicicletas. Familiares somos todos, los adolescentes y los jóvenes, también. Y allí donde se quiera esconder la verdad, la memoria, como el sol, buscará los huequitos para alumbrar.

Las entrevistas fueron realizadas entre los meses de octubre y noviembre de 2019. Fueron entrevistados 15 estudiantes de 17 y 18 años, que cursaban sexto año, diversificación Derecho o Economía. Todos habían estudiado la temática de la dictadura en la asignatura Historia, con distintos grados de profundidad, y estaban al tanto del tema de la entrevista.

La memoria de los cuerpos

Laura Bianchi Zaffaroni

15 mayo, 2020

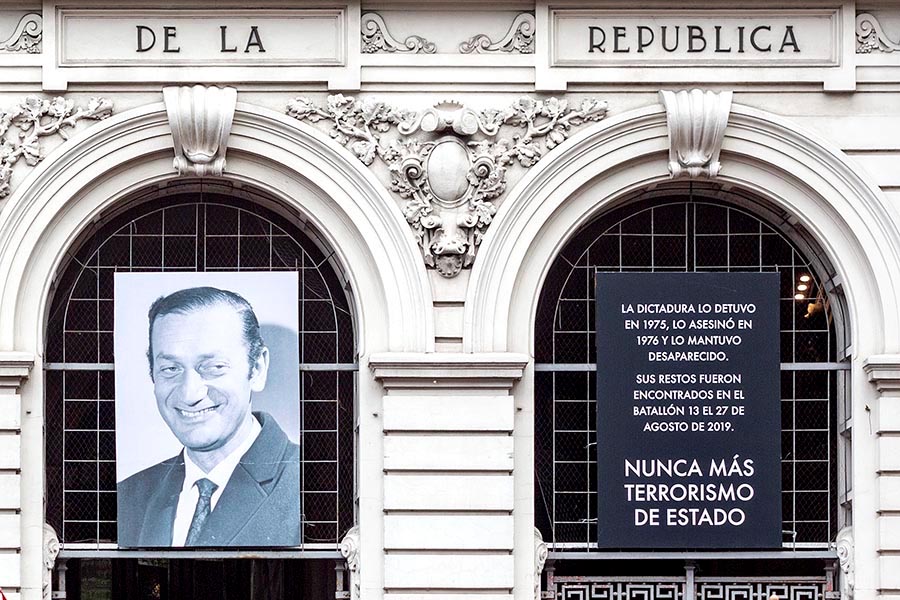

Cuando encontraron el cuerpo de quien después sabríamos que era Eduardo Bleier, me encontraba en Atenas. Antes de eso, había pasado un par de semanas en Estambul. En ambas ciudades me había sentido fascinada y agobiada por la densidad de su pasado, por las marcas de su historia brotando en todos lados. Empecé a preguntarme sobre el límite de estas: ¿cuántas memorias puede albergar una ciudad?, ¿hasta cuándo podremos verlas?, ¿qué nos dicen?

No era la primera vez que, viajando, intuía en los silencios de las personas y en las huellas casi imperceptibles de los lugares destellos de sus pasados. Muchas veces no sabía nada de su historia, pero igual lograba sentirla en el aire. Especialmente las heridas y los dolores de lo que no se dice.

Como cuando llegué a Guatemala: supe de la violencia contra los grupos indígenas y del número gigantesco de desaparecidos a través de la mirada de la gente. Bien al final de las pupilas y más allá de sus palabras amables y sonrisas grandes, había algo que la delataba. Una sensación parecida pero más generalizada fue la que frenó mis paseos de domingo soleado en una ciudad del centro-norte de México.

La distancia identitaria me permitía captar mejor estas sensaciones estando en otros países, pero, en realidad, se trataba de algo muy familiar para mí. Desde muy chica que siento, cuando me invade la angustia, que con ella se destraba algo más profundo que mi propia vivencia.

Dorotea Gómez Grijalva (2018) sostiene al respecto: “Reconozco a mi cuerpo como un territorio con historia, memoria y conocimientos, tanto ancestrales como propios de mi historia personal”.1 Lo escribe luego de años de consultas médicas y terapias varias para tratar innumerables dolencias que vivió desde niña. Logró calmarlas recién cuando pudo vincular esos dolores físicos con las situaciones de extrema violencia en las que había estado inmersa su comunidad maya desde antes de su nacimiento. Y especialmente cuando pudo nombrarlos.

Profundiza un poco más cuando dice: “Considero mi cuerpo como el territorio político que en este espacio-tiempo puedo realmente habitar, a partir de mi decisión de repensarme y de construir una historia propia desde una postura reflexiva, crítica y constructiva”.2

Dorotea me acercó las palabras que necesitaba para formular lo que me rondaba, pero no sabía cómo decir: ¿cómo podremos habitar nuestro cuerpo, construir nuestra vida, nuestra historia, lo que sea, sin nombrar los dolores que nos atraviesan? O a la inversa: ¿para qué sirve la memoria si no es para situarnos y recordar lo que de verdad importa y nos sostiene? La conciencia de lo que duele y lo injusto es el primer paso para dimensionar la potencia de lo que efectivamente nos hace bien, lo que queremos cuidar.

Decido entonces, a mis 31 años, repensarme y construir mi propia historia junto con los dolores y la fuerza que despierta la memoria de los cuerpos. Los recuperados, que nos devuelven las palabras. Y los desaparecidos, que en su silencio nos piden que los nombremos. Sabernos juntos, como parte del mismo cuerpo colectivo, es la llave para construir nuestra propia narrativa.

- Dorotea Gómez Grijalva (2018), Mi cuerpo es un territorio político. Derrames Editoras, Buenos Aires, página 12.

- Ib, página 13.

“Mi nombre como garantía”

Con Matilde Rodríguez Larreta, nueva directora de la Secretaría de Derechos Humanos.

Rosario Touriño

15 mayo, 2020

Fue un símbolo de la lucha contra la impunidad en los lejanos años ochenta y tres décadas después asume una función que le planteó Luis Lacalle Pou. Ambos pertenecen a una colectividad política que –ella reconoce– no ha tomado la investigación del pasado reciente como bandera. Sin embargo, Rodríguez Larreta cuenta que el presidente la eligió por lo que representa su nombre como garantía de continuidad en la búsqueda. La influencia de Cabildo Abierto, el discurso de Manini Ríos y las responsabilidades en el asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz fueron otros de los asuntos que surcaron la conversación.

—La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) será quien lidere las investigaciones, a partir de una ley aprobada en el final del período de gobierno anterior, pero la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente es la voz de la Presidencia de la República en estos asuntos. ¿Cuáles son sus prioridades?

—En este momento estoy haciendo un aterrizaje en la situación, porque tampoco tenía tan clara cuál es la actividad que lleva adelante la Secretaría. El tiempo me lo va enseñando. Desde el momento que la Institución lleva a cabo las cosas más visibles, como son las excavaciones, la Secretaría adquiere un rol más de apoyo administrativo y logístico. La Secretaría tiene un rol de vínculo con el Poder Ejecutivo, esa es su misión, pero tiene algunos aspectos específicos, como una función de archivo, de digitalización, de los hechos y circunstancias [del pasado reciente]. Luego, tiene un equipo de antropólogos que depende directamente de la Inddhh, y después está la parte administrativa, donde se reciben, o bien denuncias, o bien intereses sobre aspectos a investigar. También hay toda una parte de historia, que todavía está en vías de procesarse bien, porque mi idea es que se vuelva a hacer un convenio con la Universidad de la República, para que la Facultad de Humanidades se vuelva a hacer cargo de ese tipo de investigación. Entonces, son bastantes ramas, y recién estamos tratando de coordinarlas bien, con una nueva administración, porque, además, había un grupo muy potente, que era el que coordinaba Felipe Michelini. Ese grupo que se llamaba “por Verdad y Justicia”, que era un poco el pívot, se fue desintegrando.

—Durante un tiempo existió una suerte de dicotomía entre lo que podría ser la lucha por la verdad y la lucha por la justicia. Esa discusión incluso atravesó en su momento a la propia organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que durante una etapa hizo énfasis especialmente en el factor “verdad”. ¿Cuál es su visión?

—Bueno, obviamente, hemos quedado frustrados con el tema justicia, desde la ley de caducidad en adelante. Ahí hubo un quiebre, por el cual sabemos que el pedido de justicia siempre está interrumpido o bloqueado de alguna manera. En cambio, el camino de la verdad fue el que nos dejó el famoso artículo cuarto de la ley, que fue Tabaré Vázquez quien lo puso en vigencia, en 2005, cuando se empezaron a buscar los restos. Digamos, se puso mucho más énfasis en la verdad porque era el camino que se podía recorrer o profundizar, pero no dejó de hacerse el camino de la justicia; de hecho, están todos los militares que están presos en la famosa cárcel de Domingo Arena.

—¿Usted cree que hay margen para seguir investigando judicialmente o cree, como dicen algunos, que ya no hay más tela para cortar?

—Yo creo que nunca hay que decir que no se puede seguir avanzando. Siempre se puede seguir, porque poco a poco todos lo hicimos. Hasta desde el punto de vista personal, te puedo decir que yo presenté denuncia judicial el primer día que se abrieron los juzgados de la democracia, digamos. Para no demorar un instante, el primer día me presenté para hacer una denuncia contra los civiles [los mandos del gobierno que tuvieron responsabilidad en el secuestro y el asesinato de: Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires, en mayo de 1976]. Bueno, se hizo la trayectoria a través de los responsables políticos y logramos meter presos a [Juan María] Bordaberry y a Juan Carlos Blanco, por ejemplo. Esto lo hablo desde el punto de vista personal.

—Sí, claro, en Uruguay, Bordaberry y Blanco son los únicos condenados por su caso personal.

—Sí, en Uruguay. Porque a veces se olvida el juicio en Argentina, que fue una cosa espectacular. Se olvida al episodio político y judicial de derechos humanos más importante que ha habido.

—Entonces, sí cree que hay paño para seguir investigando responsabilidades incluso desde el punto de vista penal.

—Sí, y volviendo al juicio de Argentina, allí se llegó incluso hasta los ejecutores, a pesar de las leyes de obediencia debida. En cambio, acá el caso de los ejecutores es una cosa olvidada, porque nunca se podrá saber. Es una cosa que fue bloqueada por la ley de caducidad.

—Hubo indicios en algún momento, como algún testimonio que involucró al coronel Pedro Mato, prófugo en Brasil.

—Sí, pero son suposiciones, y no se llegó a ningún juzgamiento.

—Estaba el testimonio de la enfermera Haydeé Trías en 1986.

—Sí, eso fue en la comisión investigadora del Parlamento. Lo que quedó evidente en Argentina fue el papel de la banda de Aníbal Gordon, y allí, obviamente, todos reconocimos caras. Yo, concretamente, empecé a identificar ejecutores en mi casa, a través de las declaraciones de un pariente mío [el periodista Enrique Rodríguez Larreta, sobreviviente del centro de detención clandestino argentino Automotores Orletti y denunciante de los crímenes de la dictadura en el marco del Plan Cóndor; fallecido en 2007]. Él las hizo en Suecia y describió tal cual al personaje que llamaban el Paqui [Osvaldo Forese], y que era famoso por derribar puertas. Y yo dije: “¡Ay!, ese; ese fue el que entró en casa”. Hizo una descripción maravillosa, porque este hombre, él sí, investigó por sus propios medios e identificó Orletti. A través de sus propias sensaciones personales, se atrevió a volver a ir a Argentina, en plena época peligrosa, y a hacer un recorrido para tratar de ubicar el lugar por los ruidos que había sentido. O sea: ubicó Orletti. El llevó mucha información al juicio en Argentina, donde se avanzó en ese aspecto.1 Pero los vínculos de Aníbal Gordon, tan identificados con los nuestros acá, eso, todavía, es un mar gris. Sí, estaría Gavazzo, pero falta.

—Eran comandos muy numerosos, integrados por muchos oficiales, militares, policías y civiles de los dos países. En el caso de Uruguay, era el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa).

—Sí, y que, además, hicieron muchas acciones. Basta recordar el primer y el segundo vuelo. Todo eso.

—Para volver ahora a los temas políticos. Usted asume en nombre del Partido Nacional, una organización política que en los últimos tiempos no ha tenido la cuestión del pasado reciente entre sus desvelos.

—Claro.

—Incluso, el presidente, Lacalle Pou, en la campaña pasada habló de “suspender” las búsquedas, pero en las últimas elecciones dijo que eso había sido “el peor error” de su campaña y que se seguiría buscando. Pero es obvio que su partido no toma este tema como bandera.

—Sí, es verdad, es verdad. No lo ha hecho.

—¿Esta situación puede implicar para usted tener que estar más presente? ¿Cómo se imagina que se va a tener que parar?

—Yo entendí, justamente, cuando se me llamó, que el presidente lo que quería –porque a mí me llamó el presidente para cumplir esta misión– era que mi nombre significara una garantía de que se va a seguir en el camino de las excavaciones y de la verdad.

—¿Si no tuviera las garantías para trabajar, dejaría el cargo?

—Claro. Pero tengo todas las garantías absolutas, eso lo puedo asegurar. Tengo todo el apoyo para seguir para adelante.

—Ahora, usted, que ya venía trabajando en la Junta Anticorrupción, sabe que hay obstáculos en la administración pública y ni que hablar en la cuestión del pasado reciente. Y que, además, si no se asignan recursos económicos suficientes, no se puede avanzar.

—Sí, a propósito estuve viendo lo de [Ricardo] Gil Iribarne, que quedó solo, y que aparentemente no se pretendería volver a integrar la Junta, lo que sería un muy mal signo, claro. En la Secretaría estamos funcionando con todo lo que necesitamos de presupuesto y demás. Lo que hay que hacer se viene haciendo sin ningún tipo de fricción.

—Y de la negativa a ceder la cadena nacional a Familiares, ¿qué piensa?

—Y me parece que la respuesta es un poco obvia, porque si el gobierno le dijo que no al Pit-Cnt y argumentó que sólo iba a usar la cadena para temas del Ejecutivo, también iba a decir que no en este caso. No sé si Familiares optó por usar los medios públicos, como se les ofreció.2

—Otro tema para nada menor es que este es un gobierno de coalición, con una influencia muy importante de Cabildo Abierto y con un dirigente militar muy fuerte en las Fuerzas Armadas como Guido Manini Ríos, que ha hecho declaraciones muy agresivas contra la justicia y la investigación de los crímenes de la dictadura. ¿Cómo observa este factor?

—Obviamente, las mayores discrepancias las tengo con esa gente, como también las tienen muchos otros blancos y colorados. Pero, el tema no es que Lacalle haya ido a buscar a Cabildo Abierto, sino que Cabildo Abierto se adhirió a la candidatura de Lacalle y aportó los votos para ganar. Así de simple. Manini Ríos era un hombre que venía designado por Mujica y él tuvo un vínculo con esa gente, y, además, curiosamente, comparten el electorado, porque puede pasar que los extremos se toquen. Es una situación borrosa y difícil, pero tengo la máxima tranquilidad de que tanto el Partido Nacional como el Colorado tienen la fortaleza necesaria para llevar adelante una coalición, arrastrando ese lastre.

—Así que confía en que no existirán interferencias en lo que puede ser su trabajo, porque es insoslayable que con el número de legisladores que tiene Cabildo Abierto en el Parlamento puede bloquear leyes y medidas.

—Podrían. No han hecho ningún tipo de manifestación referida a nosotros. No han tenido ninguna alusión siquiera. Por el momento, no he recibido ningún comentario, ni que moleste el accionar de la Secretaría.

—En las excavaciones hubo incidentes de amedrentamiento contra los antropólogos, desde el vuelo de un dron hasta la aparición de una granada.

—Todavía hay gente activa que busca atemorizar.

—¿Y qué opina cuando escucha discursos como el de la media hora previa de Manini Ríos contra la detención de “octogenarios” o su rechazo a que se siga con cosas que pasaron “hace 50 años”?

—Sí, claro, es el viejo discurso. Es horrible escuchar ese tipo de cosas que uno cree que ya no existen, pero sí existen. Hay que lidiar con eso.

—¿Le sorprende que un “partido militar”, así lo denominó Julio María Sanguinetti, o una corriente con ese pensamiento haya tenido el nivel de votación que tuvo?

—Hay que ver la historia. Cuando nosotros perdimos el referéndum de la ley de caducidad había un cincuenta y pico por ciento de personas que votaron por el No, y no todos eran los orientados y liderados por Sanguinetti. Había algo más. Hubo una porción importante de la población que votó amarillo, y antes, en 1980, también se había pronunciado así. Son porcentajes altos, y hay que saber que existe todavía una rémora muy fuerte en nuestra población con la que tenemos que lidiar.

—En 2009, en cambio, usted no estuvo de acuerdo con la propuesta de anulación de la ley de caducidad, con la papeleta rosada.

—Esa era ya más difícil. Yo no estaba de acuerdo, porque creo que se puede derogar, pero no anular. Si se derogaba, no se iba contra los derechos ya generados, pero nunca nos pusimos de acuerdo. Lo que se votó generó derechos, porque está la cuestión de la no retroactividad de las normas penales. No se puede pasar por arriba de eso, aunque sean unos asesinos.

—De todos modos, al comienzo del milenio hubo un punto de inflexión, con toda una tendencia amparada en el derecho internacional, que logró perforar la ley de caducidad. Por algo el Estado uruguayo tuvo una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman.

—Sí, claro, todo lo que tiene que ver con la no prescripción de los delitos de lesa humanidad y toda una serie de situaciones no previstas en la ley de caducidad.

—Desde aquellos tiempos de finales de la década del 80, ¿hay algo que le haya hecho cambiar alguna de sus posturas?

—La verdad que no. Es una pregunta interesante, porque uno, con los años, tiende a ver las cosas de manera diferente, sí. Pero en este tema, creo que veo las cosas igual, aunque tal vez con el cuero más duro o más cerca de asumir que algunas cosas son irreversibles. Yo no soy una conocedora de los temas militares, ni nunca supe qué general correspondía a tal corriente, entonces no sé hoy en día cómo está el ambiente dentro del sistema militar. Lo iré descubriendo a medida que pase el tiempo. Y tal vez allí exista una situación que haga irreversible lo que todos queremos, que es el conocimiento de la verdad definitiva.

- En 2009, en la megacausa de Orletti, fue condenado a cadena perpetua el general retirado Jorge Olivera Róvere, pero Aníbal Gordon y varios de los ejecutores ya estaban muertos. Matilde Rodríguez presenció virtualmente –en la embajada de Argentina en Uruguay, junto con otros familiares– la audiencia en la que se leyeron las sentencias. Bastante antes, había sido testigo en los juicios encabezados por el fiscal Julio César Strassera contra las juntas militares.

- Familiares confirmó que aceptó emitir un mensaje el 20 de mayo, a las 19 horas, a través de Tnu y las radios públicas.

La madeja institucional

Después de la renuncia de la historiadora Isabel Wschebor en 2016, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ingresó en un declive, que –en parte– puede atribuirse a la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), a instancias del presidente Tabaré Vázquez. Después de la partida de la especialista en archivos, pasaron por el cargo una sucesión de nombres de muy bajo perfil: Fernando Gómez Pereyra, Gustavo Lancibidad (un funcionario que había dirigido la división de Bromatología en la Intendencia de Montevideo) o Héctor Díaz (que asumió ya en clave de mera encargatura). En setiembre del año pasado, finalmente, a impulsos de Felipe Michelini, prosperó una ley1que le traspasa la responsabilidad de la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), así como las tareas principales de la investigación sobre el pasado reciente. El objetivo fue blindar esta cuestión como una política de Estado, que no quedara sometida a los vaivenes de la política partidaria ni a los desmantelamientos característicos de los cambios de gobierno. El grupo especial creado por Vázquez, obviamente, desaparece, y la Secretaría –que desde el cambio de gobierno depende del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado (“es nuestro jefe”, apunta Matilde Rodríguez a Brecha)– pasa a tener un rol de apoyo logístico, presupuestal y, en el mejor de los casos, político. De acuerdo a la ley de 2019, “hasta que no se sancione el presupuesto” para este fin, el Poder Ejecutivo deberá proveer “los recursos financieros” que permitan cumplir el cometido, “sobre la base de lo asignado a la Secretaría de Derechos Humanos y el Gtvj”.

El contrato de Rodríguez Larreta está vigente desde el 10 de marzo. Antes de asumir, mantuvo una reunión con dos directores de la Inddhh: Mariana Mota y Wilder Tayler. A los poquitos días de ingresar ya vino la pandemia, y muchas cosas quedaron paralizadas. “Estamos con lo que ya está en camino y no he podido avanzar mucho más en este sentido”, narra la nueva secretaria. De todos modos, Rodríguez firmó la resolución para arrendar una segunda máquina retroexcavadora (medida impulsada por la anterior administración), por lo cual “ahora habrá una en el Batallón 13 y otra en el 14”. Califica su relación con el ministro de Defensa, Javier García, como “muy buena”. Cuando se retomen las actividades, el primer objetivo que se propone es la renovación de los convenios de investigación histórica con la Facultad de Humanidades (Udelar), para lo cual espera reunirse con el rector Rodrigo Arim. Todos los productos de las investigaciones y los archivos digitalizados deberán ser depositados en la Inddhh, que será la que custodie el repositorio de la historia reciente.

- La ley 19.822 está disponible en ‹https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19822-2019›.

Historias talladas a golpes

Con Carlos Solsona.

Daniel Gatti

15 mayo, 2020

Carlos Solsona junto a su hija Marcela en España, en octubre de 2019

Fue una de las noticias del año pasado en los dos márgenes del Río de la Plata: la recuperación, en abril, de la “nieta 129”, Marcela Solsona Síntora, hija de Norma Síntora, una joven desaparecida en Argentina en 1977, y Carlos Solsona, instalado en Uruguay desde 1985. Marcela está desde entonces en contacto fluido con su familia biológica. “Nos embarcamos en un proceso de construcción de una relación que parte casi de cero, porque una de las tantas perversiones que han causado las dictaduras es que trastocaron las identidades de decenas de miles de personas”, dijo Carlos a Brecha. Y contó una historia, varias historias, talladas a golpes.

Hace unos 35 años que Carlos Solsona, que hoy tiene 71, vive en Covisunca, una cooperativa de Malvín Norte. Cuando Brecha lo visitó por segunda vez, en noviembre, apenas pasada la primera vuelta de las elecciones, no había rincón, público ni privado, de esos bloques de viviendas que no exhibiera algún signo de pertenencia frenteamplista: banderas en los balcones, banderines alrededor de las plazas, consignas en los muros, pizarras con convocatorias a actos, pegotines en los vidrios de las casas y en los negocios.

“Aquí es siempre así. Es un feudo del FA casi inmune al desánimo que se puede ver en otros lados. A veces les digo a algunos compañeros que perder las elecciones puede servir para arrancar de nuevo, corrigiendo lo que se hizo mal. Muchos no lo entienden, me miran con cara rara”, contó Carlos. En ese espacio popular por excelencia y de militancia barrial y social, este santafesino de nacimiento se mueve como pez en el agua. “Cosas así, este ambiente, esta gente, son mi vida. Es parte de lo que tengo que transmitirle a Marcela, que ya empecé a transmitirle. Cuesta.” Visto de fuera, Carlos es el prototipo del militante de otras épocas: duro, parco, poco dado a los sentimentalismos, según dice. Pero él mismo se corrige: “Cuando me encuentro con Marcela, se me hacen nudos en la garganta. Nos abrazamos y ella plantea preguntas, muchas y muy agudas, por ejemplo, sobre cómo era la militancia en las condiciones de aquellos años. No tiene ni idea, evidentemente, y larga las cosas sin precauciones, sin filtro. Acordamos que si hay desencuentros e incomprensiones, que los habrá sin duda, no nos calentaremos”.

***

Carlos Solsona nació en medio de la Pampa húmeda, en una familia de clase media baja, con un padre proveniente de una zona rural (“un tipo muy laburante, a quien el peronismo sacó de la miseria”) y una madre modista llegada muy niña a Argentina desde Italia. “Hice la escuela pública. Cuando estaba en el secundario, se produjo el golpe militar de Juan Carlos Onganía, en 1966. Era una realidad tremendamente opresiva, más aún en un pueblito del Interior donde el peso de la Iglesia era tremendo. Decidí irme a Córdoba, donde podría estudiar y el ambiente era más libre.”

Apenas desembarcado en Córdoba, sintió “otro clima”. Córdoba era el corazón industrial de la Argentina de la época y “tenía una clase obrera muy combativa”. “Viví muy de cerca una ebullición que se daba a pesar de estar en dictadura. Pronto me di cuenta de que tenía que definir mi vida: o hacer la mía o tratar de defender algún principio. Es así como comienzan estas cosas: una decisión personal, una época, un ambiente, una sensibilidad. Todo eso conjugado hizo que muchos de los jóvenes nos integráramos a los grupos de izquierda revolucionarios. Está entre lo que deberé transmitirle a Marcela de a poco –insiste– y que tanto cuesta entender hoy: quienes estábamos en esa no éramos marcianos. Ella ya me lo ha preguntado y le he repetido lo que pensaba entonces: teníamos una vida acorde al momento. En las villas veíamos morir chicos, literalmente, de hambre al lado nuestro, pibes de 10, 12 años que no podían ni hablar, porque se les doblaban las piernas. Eso nos hacía hervir la sangre.”

Carlos no venía de una familia o un entorno militantes, pero era “curioso, muy lector y tenía un sentido instintivo de la justicia”. “También me gustaba el contacto con los trabajadores. Me sentí en mi salsa en el Cordobazo.” No hacía tanto que estaba en Córdoba cuando, en 1969, estalló lo que sigue siendo una de las movilizaciones populares más importantes de la historia reciente de América Latina. “Tenía 20 años, ya estaba arrimado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt) y viví con una enorme intensidad ese momento. Hubo un nivel de enfrentamiento muy alto entre los obreros y los estudiantes, y la Policía, barricadas por todos lados, ocupaciones de fábricas, asambleas, discusiones. A la dictadura de Onganía terminó tirándola abajo el Cordobazo. Tal era el clima de la época que a fines del 69 Vinicius de Moraes, en un recital en Córdoba, saludó a la gente con un ‘Buenas noches a todos los cordobeses, cordobesas y cordobazos’. Había que ser de madera para no participar en aquello.”

***

Con Norma se conocieron como estudiantes de Ingeniería Electrónica en la Facultad de Ingeniería de Córdoba. Dos años menor que él, ella había rendido libres todas las materias del liceo. “Deslumbraba por su inteligencia, algo que creo que Marcela ha heredado.” Se cruzaban en facultad y ambos militaban clandestinamente en el Prt-Erp, pero no lo sabían. Lo supieron apenas instalado, en mayo de 1973, el gobierno peronista de Héctor Cámpora, una breve primavera que hizo soñar a algunas organizaciones armadas, como Montoneros, que la “patria socialista” era una posibilidad real. “En el Prt desconfiábamos del peronismo, pero ese fue un período muy especial, y la legalización de los grupos revolucionarios hizo que se respirara otro aire y se viviera una nueva etapa.” Una vez Carlos estaba vendiendo el periódico de su organización tapándose la cara con una campera, Norma fue a comprarlo y lo reconoció: “Esa campera la conozco”. “Era la que yo usaba para ir a la facultad. Nos reconocimos como militantes del mismo partido y fue como un flechazo.” Los años que siguieron los vivieron a mil. “Nos metimos de novios formalmente en el 74, en el 75 nos casamos, poco después tuvimos a Marcos y luego quedó embarazada otra vez. Quisimos vivir lo más posible como gente normal: laburar, casarnos, tener hijos.”

En octubre del 75 ambos pasaron nuevamente a la clandestinidad, de la que Solsona recién emergió por completo 14 años después, ya instalado en Uruguay. Aquel año, con un gobierno ya copado por la ultraderecha peronista y la Triple A operando abiertamente y dejando un tendal de muertos en las calles, los grupos revolucionarios, uno tras uno, fueron retornando a la acción armada. Solsona fue el encargado por el Prt de organizar el frente estudiantil en Córdoba. “La militancia revolucionaria creció muchísimo en muy pocos años, alimentada por capas estudiantiles y de jóvenes en general. El de los universitarios fue uno de los frentes que más bajas tuvieron. Los milicos masacraron a los jóvenes.” Y queda pensativo por un momento.

***

La clandestinidad, con una represión que se fue aceitando, bestializándose al extremo y alcanzó el paroxismo después del golpe de marzo de 1976, obligó a Carlos y a Norma, como a todos sus compañeros, a cambiar constantemente de casa. Pero el cerco se estrechaba cada día más y las infraestructuras que habían montado los grupos armados se iban reduciendo a pasos agigantados. En dos años serían aniquilados. “Al mirar para atrás, uno concluye que nunca podríamos haber ganado esa guerra que el Erp y las demás organizaciones le planteamos al Ejército. Todas las teorías sobre la lucha las fuimos elaborando sobre la marcha y nuestra formación militar era pobrísima, pero por momentos teníamos un optimismo a prueba de balas.” Literalmente a prueba de balas.

En agosto del 76 Carlos participó en un enfrentamiento con militares en las sierras de Córdoba. “Nos llevaron presos y mientras éramos trasladados nos fugamos. A dos compañeros los mataron, se quedaron con documentos falsos míos y mi foto, y anunciaron mi muerte en un comunicado. Casi al mismo tiempo asesinaron en plena calle a un primo hermano de Norma. Mi suegro fue a la funeraria a buscar mi cadáver y se encontró con el cuerpo del hijo de su hermana.” Antes de que su organización le dijera que tenía que irse de Argentina, Carlos se refugió unos días en una villa miseria bonaerense. “Era un rancho de lata donde vivían un matrimonio y sus cuatro hijos. El viejo era un ente que caminaba. Los milicos lo habían agarrado y lo habían torturado hasta hartarse. Aplicaban la doctrina francesa de la guerra contrainsurgente: sembrar el terror. Habían entendido de entrada que tenían que exterminar al enemigo y que el bando de los pobres no estaba de su lado.”

***

No era raro en las organizaciones clandestinas que los militantes se ayudaran mutuamente con sus hijos, sobre todo cuando algún padre o alguna madre caía. Carlos y Norma se hicieron cargo por unos días de tres nenas cuyo padre había sido asesinado y cuya madre estaba presa. “Norma dormía con las tres en una cama y yo en el piso. La más chica cumplió años al día siguiente de que mataran a su padre. Con lo poco que había en la casa Norma le hizo una torta. La más grande de las hermanas hoy tiene más o menos 50 años, es abogada y está vinculada a grupos de derechos humanos. El día que dimos la conferencia de prensa en Buenos Aires en la que anunciamos la aparición de Marcela, fue al local de Abuelas. Me palmeó la espalda y me contó quién era. Me dijo que nunca se olvidó de la ternura de Norma.”

***

En marzo de 1977 Carlos Solsona fue enviado a España por el Prt-Erp. “No se hablaba entonces de exilio, sino de un repliegue táctico para reorganizarnos y seguir resistiendo. Lo que queríamos era hacer afuera un buen curso de instrucción militar y volver cuanto antes para combatir a los milicos.” Con el embarazo avanzado de su segundo hijo, los médicos no le permitían a Norma subir a un avión. “Poco antes habíamos dejado a Marcos, que tenía 7 meses, con sus abuelos maternos. No queríamos que corriera peligro. Todas las noches Norma lloraba y lloraba. Resolvimos luego que ella se quedara en Buenos Aires hasta el parto, en casas, al principio seguras, de compañeros, y luego viajara con los dos nenes a España.” Desde Madrid, Carlos tuvo algunos contactos con Norma. “Pinchaba un teléfono público y hablaba todo lo que podía”, dijo, y contó cómo hacían por entonces los exiliados y los inmigrantes en Europa para hablar gratis: enganchaban, por ejemplo, una moneda con un chicle en un aparato monedero.

Norma primero encontró refugio en la casa de un matrimonio con dos hijos. La pareja cayó en una cita y ella pasó a vivir en la casa de otra pareja, en Moreno, provincia de Buenos Aires. En mayo de 1977 fue secuestrada de esa vivienda junto con sus dos compañeros. Estaba embarazada de ocho meses y nunca más se supo de ella. Sólo rumores, algunas versiones, muchas de ellas contradictorias entre sí, como a menudo en estos casos, en los que los sobrevivientes son pocos y las certezas escasean. Había, eso sí, una cuasi seguridad: el niño o la niña que Norma esperaba había nacido. Era la regla: las embarazadas parían, a veces las dejaban amamantar unos días, luego les quitaban a sus hijos y las asesinaban.

***

Mientras estuvo en la España recién salida del franquismo, Carlos mantuvo la ilusión del regreso rápido a Argentina. Un día él y otros dos militantes latinoamericanos expropiaron un banco. “Un acto de apoyo a la resistencia”, dice. Los detuvieron y los condenaron a 13 años de cárcel. Poco antes de la guerra de las Malvinas y poco después del intento de golpe del coronel Tejero en Madrid, Argentina pidió la extradición de Solsona. Una mañana compareció en un juzgado esposado de pies y manos y encerrado en una jaula. Lo consideraban “un terrorista de primer plano”. Pero, con su labia, Carlos logró cambiar la pisada. “Le hablé al juez de la doctrina de la seguridad nacional, le dije que tenía a la mitad de mi familia desaparecida, que los militares latinoamericanos estaban aniquilando cualquier oposición. La realidad, bah. El juez ordenó a los policías que me quitaran las esposas y salieran de su despacho, y se quedó charlando conmigo sobre la situación en América Latina. No tenía ni idea. Me preguntó cómo me habían detenido en España. ‘Estaba haciendo finanzas ilegalmente y me agarraron a la salida de un banco’, le dije. Ganamos el juicio de extradición.”

En el 82, ya libre, tras vicisitudes varias, llegó a París con unos pocos contactos y menos de 200 dólares en el bolsillo. En Francia conoció a Ana Payotti, una uruguaya exiliada, su pareja desde entonces. Con ella regresó en el 85 a América Latina y tuvo en Montevideo a su tercer hijo, Martín. En 1989 Martín se convirtió, “a todos los efectos legales”, en Martín Solsona Payotti, cuando su padre consiguió tener otra vez documentos con su nombre real. Durante sus primeros años de vida llevó los apellidos de su madre.

***

Hasta 1983 Marcos Solsona Síntora creció pensando que sus padres lo habían abandonado. Se fueron a Europa, le dijeron sus abuelos maternos. Cuando cumplió 8 su abuela le zampó que su madre había muerto en un accidente. “Me acuerdo de que estaba entrando a mi casa con la bicicleta y mi abuela me dice que mi vieja había tenido un accidente, y a los dos o tres días me dijo que murió”, relató Marcos a Página 12 el año pasado (14-IV-19). “Pero yo ya me imaginaba algo raro, porque uno es chico pero no boludo, y me enojé mucho. Fue violento. Mi vieja tenía otro hermano, que también está desaparecido, la casa de mis abuelos había sido allanada, yo crecí en Cruz del Eje (pequeña ciudad de Córdoba), un pueblo chico en el que uno va escuchando cosas aun sin querer. Era una sociedad que vivía con mucho miedo. Además, había muchas charlas entre adultos. Los adultos se piensan que los chicos no escuchan nada y escuchan todo. Había cabos sueltos por todos lados.”

“Se nos está diluyendo la poca

prueba que tenemos”

El pasado setiembre, luego de dos años de “trancazos de tipo burocrático-administrativo”, la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas entre 1968 y 1985 se trasladó de la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia a la de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué mapas orientan ahora la pesquisa? ¿Qué datos faltan? ¿Cómo se desenvuelve la tarea en la nueva situación política?

—¿Cuáles son las líneas de investigación que se están llevando a cabo actualmente?

Mariana Mota —En principio tomar conocimiento de todo el universo de testimonios que se han venido dando desde la Comisión para la Paz en adelante, porque desde que se aceptó desde el Estado que acá había detenidos desaparecidos se empezó a recibir información de personas que de alguna manera estuvieron cercanas a esos hechos de represión, pero que fue recibida de forma muy diversa, con diferentes patrones o sin patrones de búsqueda de la verdad de ese testimonio, indagando o sin indagar en profundidad sobre el contexto de esa persona que está informando. Se están retomando esos testimonios y viendo qué otras personas pueden aportar información.

Wilder Tayler —Eso sin perjuicio de reevaluar la prueba documental que hay, que no es poca. En términos prácticos, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj) nos entregó sus archivos el 28 de febrero y entramos al corazón de la cosa en ese momento, pero ya se estaba haciendo mucho sobre la base de contactos de testigos potenciales a partir de la revisión de documentación existente.

—En febrero, mientras se realizaban excavaciones en los batallones 13 y 14, Alicia Lusiardo, coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense (Giaf), afirmó a La Diaria que un exsoldado había señalado en el 14 el lugar exacto en donde debería haber restos. Este martes se retomó la búsqueda allí. ¿No se encontró nada en ese sitio?

M M —Se trataba de un militar que había participado de unas maniobras en la época de la dictadura. En el curso de estas, tuvo que avanzar arrastrándose y había visto restos de cal en la tierra. Su señalamiento vino luego de saber que a los detenidos desaparecidos les ponían cal. Muchos testimonios son muy vagos, y es difícil definir la zona a que refieren, pero este testimonio fue preciso, estuvo en el lugar, lo señaló, se excavó y efectivamente era cal, pero era natural, de la propia tierra. Era real lo que decía, pero no tenía vínculo con los desaparecidos. Ahora se volvió a otra zona.

W T —Hay dos zonas más de búsqueda, pero determinadas a partir de una multiplicidad de testimonios. Además, nosotros entendemos que un índice importante para la búsqueda son los hallazgos anteriores. Donde haya habido desaparecidos podría haber más, porque así se ha dado hasta ahora. Tampoco es que se hayan encontrado tantos como para establecer una pauta definitiva, pero es una orientación.

Se está en un área que genera expectativas, alrededor del memorial donde aparecieron los restos de Julio Castro y [Ricardo] Blanco Valiente. Allí se va a estar bastante tiempo, y después se va a ir a otra área donde faltan parches grandes por hacer. Se trabaja en el 13 y el 14, con dos retroexcavadoras, ahora nos falta una… pero ya se está completando el proceso de licitación.

—¿Cuánto porcentaje faltaría por excavar?

W T —En el 13, menos del 15 por ciento. El 14 también está cautelado por la justicia porque nosotros la pedimos, y el porcentaje que queda será menos de la tercera parte de lo que se hizo. Es un lugar de dimensiones modestas, pero técnicamente muy difícil. Es complejo y muy susceptible de anegarse, se inunda. Ahí se complica, porque si viene la máquina, se puede desmoronar.

—Desde que les compete esta tarea, ¿han recibido alguna nueva información?

M M —Se ha recibido alguna información, y como estamos trabajando con los investigadores, se la pasamos. A veces la miramos juntos y se la valora en el contexto de otras similares. Hay algunas informaciones de gente que dice: “Yo tengo un pariente que probablemente tenga que ver con algo de esto porque era militar”, y así se mezcla un poco también el deseo del informante de conocer qué tal era ese pariente. A veces otros dicen: “Fulano era un represor”. Ahora, de ahí a que ese fulano tenga que ver con una desaparición… Comienza a aparecer esa otra información que no necesariamente está vinculada con esta búsqueda, pero es interesante que empiece a haber esa apertura, que haya gente que quiera informar de otros aspectos de lo que era la represión en Uruguay. De los lugares de posibles enterramientos; por ahí aparecen informes con algún grado de veracidad. Hay otros que son casi imposibles, pero todo se escucha y se analiza.

W T —Los que llegan y te dicen “yo lo hice” son pocos, los que pueden decir eso tienen su pacto de silencio. Después lo que tenés es de segunda y de tercera mano, incluso desde el punto de vista generacional: “Escuché de mi padre que…”.

—¿El tiempo está corriendo a favor del pacto de silencio entre los militares?

M M —Sin dudas, porque se nos están muriendo. Se nos está diluyendo la poca prueba que tenemos. Esa es una preocupación muy grande. Porque, además, fue hace mucho tiempo que Felipe Michelini planteó que la Institución se hiciese cargo de esto y recién terminó plasmándose en ley en setiembre de 2019.

W T —La primera conversación que tuvimos con Felipe fue en octubre de 2017. En ese momento nos planteó si podíamos dar una mano con este tema, pero el proceso para que madurara en ley llevó un año y medio. Aunque nosotros sabemos que el texto él ya lo tenía… Desde aquella fecha, la Inddhh ya había dado el mensaje de que estábamos dispuestos a tomar el tema enseguida. Es más: señalamos como condición altamente deseable que el tránsito se hiciera antes del año electoral, para que el tema no se politizara. Pero después se sufrieron diversos trancazos de tipo burocrático-administrativo.

M M —Otra cosa: nosotros tenemos un tiempo acá. Se nos termina el mandato en 2022, y para poder trabajar y hacerlo a conciencia queríamos empezar lo más pronto posible. Ahora estamos más contrarreloj que antes.

W T —Queríamos tener ciertos poderes legales para poder hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. Había una serie de trabas: si administrativamente el Gtvj citaba a alguien y esa persona no venía, no había consecuencias. Si te daban información falsa u obstruían el acceso a ella, no había consecuencias. Entonces hicimos ese planteo, surgieron una serie de opciones que fueron discutidas con el gobierno y, de alguna manera, se dieron facultades para criminalizar la conducta de obstaculizar la búsqueda. No son para usarse todos los días, no hemos acudido a eso todavía, pero la idea era poder hacer lo que no se ha podido hacer hasta ahora.

—Cuando la ley del traspaso se discutió en el Parlamento, el Partido Nacional tuvo algunos reparos, aunque finalmente aprobó el proyecto general. ¿Creen que este antecedente pueda dificultar el proceso de estos cinco años en cuanto a presupuesto?

W T —Si varias de esas reservas se hubieran aprobado, la ley habría sido vaciada de contenido y habría sido inefectiva. Pero en general hemos tenido un buen grado de cooperación. Aquí el tema va a ser al momento de la aprobación del presupuesto de la Inddhh, porque hay una cantidad significativa de dinero, en términos porcentuales, que va a tener que ser agregada al presupuesto que tenemos.

M M —Incluso en este tiempo de pandemia y crisis económica, personas de altos cargos en el gobierno han asegurado que este trabajo se va a seguir sosteniendo presupuestalmente mientras esté a cargo de la Presidencia, y de hecho así ha venido ocurriendo.

—Si bien se afirma que el Giaf continuará en pie, no ha sucedido lo mismo con el Equipo de Investigación Histórica. ¿Han intentado que esto se modifique?

W T —Creemos que hubo una confusión respecto a esto. Para aclarar las cosas: la ley trata específicamente sobre la búsqueda de los desaparecidos, y nosotros no encontramos forma de traer al Equipo porque su enfoque no es sobre la historia de la desaparición de un grupo de personas, sino sobre la historia de la dictadura. No había cómo encuadrarlo en el mandato de la ley. Sí nos parece que el Equipo cumple una función importante, pero que no tiene por qué desarrollarse en el marco de la Inddhh ni de la Presidencia; podría, pero no es obligatorio. La Universidad también parece el destino natural para un equipo así.

M M —Más allá de que los historiadores durante mucho tiempo estuvieron trabajando con los archivos y de que pudieron determinar cómo actuaban los mecanismos represivos –algo importante para conocer el contexto–, nosotros no teníamos manera de traerlos.

—¿Van a seguir trabajando con el Equipo Argentino de Antropología Forense?

M M —Sí. Tienen una experiencia a nivel mundial que no se puede despreciar y tienen un seguimiento muy cercano. El fenómeno uruguayo impacta en la vida de ellos; la represión argentina está muy emparentada con la uruguaya. A ellos les importa y les interesa ver cómo se está trabajando acá. Han mantenido un vínculo con el Giaf, y hay ocasiones en las que se les pide asistencia. A veces, específicamente, con el georradar. Si la búsqueda amerita su empleo, ellos pueden trabajarlo y leer e interpretar los datos que produce.

—La ley les permite el “acceso irrestricto” a los archivos de los servicios de inteligencia, de instituciones públicas o privadas que puedan contribuir a la búsqueda. ¿Han solicitado alguno?

W T —Estamos en negociaciones con ese tema. No podemos ser más específicos, pero diría que definitivamente es una facultad que pensamos usar.

—¿Sospechan que hay otros archivos que no han llegado al Gtvj o a ustedes?

M M —Sin duda que los hay. Por diferentes razones: el cuerpo militar de por sí registra e informa. Es su forma de actuar, es impensable que determinadas cosas no se hayan registrado. En cierto tiempo se dijo que esos archivos se habían quemado, como también se dijo que todos los desaparecidos habían sido exhumados, sus cuerpos incinerados y tirados al río. De los archivos que se habrían quemado, algunos aparecieron después.

Por otra parte, es el sistema que sustenta el pacto del silencio, porque los propios militares juegan con eso para poder mantener el pacto respecto de otros militares. Sin archivo yo no tengo cómo extorsionarte o por lo menos obligarte a que te calles.

Los que se han encontrado dan cuenta detallada de cada una de las acciones que se desarrollaban. Es poco probable que de algunas cosas no exista nada y de otras, sí, de forma muy detallada. Es poco probable que exista un archivo que diga cómo desaparecieron o dónde enterraron, pero de las operaciones que devinieron en la detención y desaparición de esas personas debería existir.

—En una entrevista con El País, el represor José Nino Gavazzo decía poseer archivos en su domicilio particular, el cual fue luego allanado a solicitud del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe. ¿Han podido acceder a ese material?

W T —La verdad es que esa “confesión” fue más bien un ejercicio de diversión. Tenía fotos marcaditas con flechitas y distintos colores de drypen en su domicilio, un hombre que está preso. A mí me pareció que había algo que no sumaba allí.

M M —Hay algo en lo que uno no puede perder la referencia: estas personas actuaban en un ámbito de una Policía o de una actuación de inteligencia. Que hayan envejecido no quiere decir que hayan perdido ese aprendizaje. La gente que actúa en estos niveles opera continuamente. Elige a quién le da la entrevista, de qué va a hablar, qué va a mostrar y sabe cuáles son los efectos que va a conseguir, porque de eso se trata.

Si uno lee la entrevista y la vuelve a leer, empieza a encontrar la dirección de lo que está diciendo: está reinstalando un discurso, una justificación de lo que se hizo en un momento en que había empezado a decaer la imagen de los militares. Hay un contexto ahí, es un mensaje: “Tengo esto –que no vale nada– y te lo estoy mostrando para que veas todo lo que puedo tener y no te doy”.

W T —Ellos saben lo que es verdad y lo que no; tú, no. Ese tipo de fuentes han quedado muy desprestigiadas.

—¿Descartan o toman en cuenta la probabilidad de que haya existido la Operación Zanahoria a la hora de la búsqueda?

M M —Esto no modifica en absoluto nuestra búsqueda.

W T —El debate es importante. Lo seguimos. Nos interesa en la medida en que podría convertirse en un obstáculo para la búsqueda. Hay algún elemento serio a favor de esa hipótesis, pero buena parte de ella se alimenta de deducciones. Es como dice Mariana, nosotros buscamos.

—El hallazgo de los restos de Eduardo Bleier descarta, en un sentido, que haya existido esa operación.

M M —Hasta ahora todos los hallazgos han sido primarios. O sea, no hay un hallazgo que confirme la Operación Zanahoria. Si se hubiesen hallado restos que hubiesen sido vueltos a enterrar, entonces uno diría “bueno, esto es un elemento”.

W T —No es un tema en el que nos detengamos mucho tiempo. Si miramos esos elementos con interés y respeto, es porque hay trabajo detrás, pero no estamos afiliándonos a la tesis de que hubo Zanahoria o a la contraria. Nos parece que no es realmente conducente para el trabajo que queremos hacer nosotros.

—¿Creen que hay un patrón en ese sentido?

M M —Si pudiéramos encontrar un patrón, iríamos mucho más rápido. Ojalá pudiésemos encontrar un patrón cuya lectura nos permitiera llegar a otros hallazgos. Pero Bleier no fue encontrado de la misma forma que [Fernando] Miranda, o que Ubagésner [Cháves Sosa] –a quien antes le habían mutilado los dedos para que no se lo pudiese reconocer–, o que el propio Julio Castro, que fue ejecutado. Nos interesa mucho buscar el patrón, si lo hubiere, de acuerdo al cual los organismos represivos resolvían las muertes que querían ocultar. Algunas veces entregaron los cuerpos a los familiares con la previsión de que no abrirían el ataúd. A otros los desaparecieron. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Cómo resolvían ese problema? Encontrar cuál era el razonamiento nos allanaría muchísimo camino.

—En reiteradas ocasiones, el senador Guido Manini Ríos ha argumentado a favor de “dar vuelta la página”. ¿Creen que puede tener algún tipo de influencia respecto a lo que hará el gobierno?

W T —Manini ha hablado muchísimas veces de pasar la página y, en general, cuando habla de esa forma, se pone en una actitud respecto a los derechos humanos que en definitiva no es a favor del trabajo de esclarecimiento. Hay una diferencia respecto al tema de los desaparecidos, porque más de una vez ha dicho que le parece que estaría bien que aparecieran.

El hecho es que, incluso cuando dice que estaría bien que aparecieran, sus dichos se acompañan de elementos que apuntan a que esto no es una causa que lo convoque. Nosotros hablamos con quien haya que hablar; no hay operadores políticos con los que no vayamos a hablar. Queremos hablar con todos y con el senador Manini también. Parece que por su posición e historia podría ayudar a conseguir algunas claves o, por lo menos, hacer un esfuerzo en esa dirección. Cuando el momento sea adecuado, lo buscaremos, y si él nos busca, lo recibiremos.

M M —Y por ahí, no es por justificarlo, porque obviamente no estoy de acuerdo con dar vuelta la página así como así, pero eso puede tener una explicación en esa visión militar del conflicto entre dos bandos, etcétera. No sé qué tanto puede saber él, pero nos parece importante cómo se defina, porque es una persona que tiene mucha ascendencia dentro del ámbito militar, tanto entre los activos como entre los pasivos. Está en su decisión poder aportar algo.

—Ustedes expresaron su rechazo cuando el Poder Ejecutivo negó la cadena nacional al Pit-Cnt. ¿Qué opinión les merece que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hayan tenido la misma respuesta?

W T —La Institución se expresó para que le dieran la cadena a la central sindical no porque el Pit-Cnt fuera el Pit-Cnt, sino porque el tema que iba a tratar era de interés público, porque eso es lo que dice la ley de medios. Como la hubo para Vivir sin Miedo o acerca de la ley trans. Lo que es de interés público, desde nuestra óptica de derechos humanos, trasciende largamente a los órganos gubernamentales. Teníamos al mundo del trabajo que quería hablar en una situación como esta en que hay un pico enorme de desempleados, en la que no se sabe qué va a pasar con los sueldos, la inflación se viene, se paraliza el país. ¿Cómo no va a importar lo que dice el mundo del trabajo?

Los desaparecidos… “que no, que hace 40 años”. Pero por favor, precisamente por eso. Si vos tenés un tema que 40 años después sigue tan vivo como antes, que años de silencio no pudieron acallar, es de interés público. La gente quiere saber de esto, les interesa saber qué opinan los Familiares. Esa sí que se la tendrían que haber dado. Es una pena. Nos parece que se retrocede en cuanto al concepto que se venía manejando.

M M —Además, lo multitudinaria que es la marcha: de las más grandes que ocurren en este país. Vaya si concita interés en muchísima gente. En el Interior se hace cada vez más masiva, no es causa montevideana, de un colectivo, es causa de muchísima gente que ese día acompaña la marcha, por los desaparecidos, pero también por los derechos humanos.

Pero decimos ¡presente!

La campaña Contra Todo Virus, Artistas Visuales ¡Presente!, que se desarrolla entre el 1 y el 19 de mayo, es producto de un colectivo de artistas y gestores culturales de distintas generaciones.1 Consideramos, en este colectivo, que otros virus circulan en la sociedad, como el de la impunidad y la injusticia, buscando silenciar el reclamo de verdad y justicia. Ante esa amenaza se levanta esta convocatoria a marchar y a decir ¡presente!

El punto de partida del proyecto puede situarse en el 14 de abril, como reacción a las declaraciones del actual senador Manini Ríos en la media hora previa de la sesión parlamentaria.2 Su discurso en defensa de militares procesados por la Justicia accionó nuestra primera respuesta como sector.

La circulación del coronavirus en la comunidad, las declaraciones mencionadas y la decisión de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de no realizar la marcha presencial el 20 de mayo nos presentaron la metáfora: otros virus circulan en nuestra sociedad, la impunidad y la injusticia. Y no podemos dejar de marchar y decir ¡presente!

Nos sentimos dispersos e invisibilizados, somos conscientes de las dificultades que atravesamos, no sólo por la actual emergencia sanitaria. Nos sumamos a la convocatoria de Madres y Familiares. Lo haremos simbólicamente con las fotos de todos aquellos que intervendrán sus tapabocas con la palabra “presente”, con todos los que entregaremos en la tarde del 19 de mayo en el Monumento a los Detenidos Desaparecidos de Latinoamérica, en Rivera y Jackson, mientras evocamos las pasadas marchas con material del archivo fotográfico de Óscar Bonilla.

Ante situaciones que ponen en peligro la vida en democracia, la protección de los derechos humanos y la convivencia pacífica en sociedad, nos convocamos a desarrollar este proyecto colaborativo entre artistas y gestores culturales, e invitamos a multiplicar la propuesta que diseñamos.

Pincho Casanova: “La verdad y la justicia no es un virus, no hay tapabocas para la verdad ni para la justicia. A la verdad se le puede callar, te pueden cortar la lengua, te pueden enmudecer. La justicia es ciega, pero puede leer, en la palabra ‘presente’ en un tapabocas, que no puede callar el pedido de verdad. Mientras se pida, la verdad existe, mientras haya una persona que pida por la verdad, la verdad existe. Quienes pedimos pedimos para que se manifieste, y, una vez conocida, se hará justicia. No importa que la justicia tenga venda y espada, sino que tenga balanza”.