![]()

URUGUAY Y LA SITUACIÓN SUDAMERICANA

Olas y mareas

Gabriel Delacoste

6 noviembre, 2020

América del Sur es un solo espacio político. Lo que sucedió estas semanas en Chile y Bolivia sucedió, de algún modo, en todo ese espacio. Los grandes (y pequeños) movimientos políticos del continente están todo el tiempo traspasando las fronteras.

A veces, los tiempos políticos están desfasados: fenómenos que en un país están en decadencia en otro están en ascenso. A veces, los mismos fenómenos aparecen con caras distintas o mezclados con otros en diferentes países. Pero siempre estamos mirando a los otros, aprendiendo, repitiendo o intentando no repetir, mientras los ritmos caprichosos de la historia producen encuentros y desencuentros.

El impeachment/golpe contra el Partido de los Trabajadores en Brasil, seguido de la victoria de Jair Bolsonaro, simboliza un tiempo de decadencia de los gobiernos progresistas y ascenso de fuerzas reaccionarias. Si bien esta no fue una tendencia uniforme, se transformó en el lente con el que mirar en el período posterior a 2014. La pregunta sobre las debilidades y las contradicciones de los progresismos apareció por todos lados, mientras ganaban protagonismo las coaliciones entre sectores militares, la derecha cristiana y las clases capitalistas. Estos armados reaccionarios se hacían más visibles y peligrosos, y su contundente victoria en Brasil advertía sobre su capacidad de formar mayorías populares a lo largo del continente. Las democracias se mostraban frágiles y los liberales centristas, propensos a apoyar opciones fascistas contra la izquierda. Se venía la ola.

El golpe en Bolivia confirmaba la tendencia: el gobierno de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) se mostraba débil y menguado en su capacidad de movilización, mientras una coalición de ultraderechistas, fanáticos cristianos, policías y militares se hacía del gobierno en medio de dudosas acusaciones de fraude respaldadas por la Organización de los Estados Americanos. Siguieron las masacres, la quema de whipalas y la entrada de los golpistas con la Biblia en alto al Palacio Quemado. Pero ese mismo octubre estallaba Chile. La insistencia de los estudiantes chilenos en sus protestas y desobediencias, a pesar de décadas de represión, fue la chispa de una enorme revuelta popular que el gobierno de Sebastián Piñera vio como una «guerra contra un enemigo poderoso e implacable» y reprimió salvajemente. Pero no la pudo detener. La revuelta mostró redes de organización y solidaridad, y capacidades de lucha y movilización que, para un observador lejano, eran invisibles en una sociedad como la chilena, que a simple vista parecía totalmente tomada por el neoliberalismo y las relaciones sociales jerárquicas.

La revuelta chilena forzó el inicio de un proceso constituyente. El plebiscito que abrió ese proceso sucedió hace unas semanas. Se plebiscitaba para decidir si iniciar o no la redacción de una nueva Constitución y si este trabajo la haría una comisión mixta en la que participarían parlamentarios actuales o una convención constituyente elegida de cero. La derecha, que normalmente representa la mitad del electorado, prefería el no y la comisión mixta. El resultado fue cercano al 80 por ciento para el sí y la convención constituyente. No había mayorías silenciosas contra la revuelta de octubre. Paralelamente, en Bolivia, el gobierno golpista no pudo perpetuarse. Las protestas, las huelgas y el cerco de ciudades forzaron la convocatoria a elecciones, y en esas elecciones, que sucedieron una semana después del plebiscito chileno, Luis Arce, el candidato del MAS, ganó con el 55 por ciento de los votos, lo que demostró hasta qué punto el golpe y los sectores reaccionarios que lo organizaron eran minoritarios. Si a esto sumamos la derrota de Mauricio Macri y las protestas ecuatorianas que frenaron un paquete de ajustes que el Fondo Monetario Internacional intentaba imponer el año pasado, es claro que, de diferentes formas y en diferentes lugares del continente, se construyeron fuerzas capaces de frenar el avance reaccionario y neoliberal. Los militares, la derecha cristiana y el imperialismo estadounidense no son tan omnipotentes como podía parecer hace algo más de un año. A la derecha le cuesta gobernar e imponer su programa, y las respuestas no tardan en llegar.

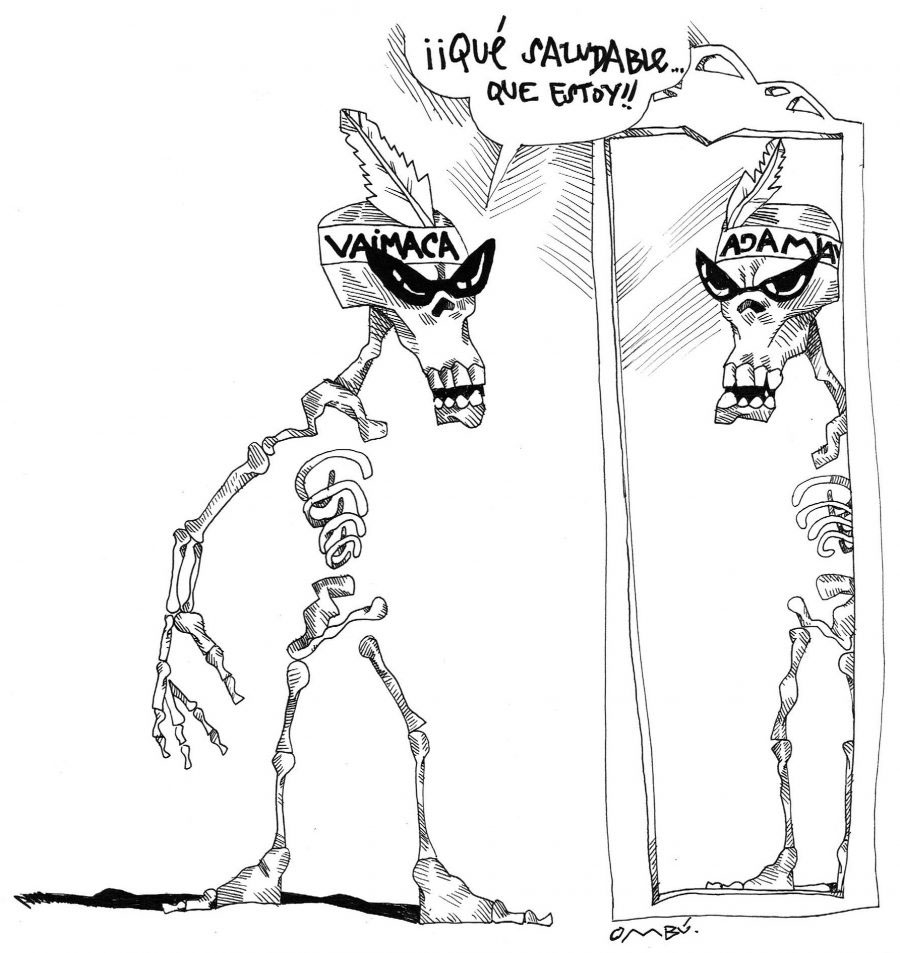

Podría decirse que este es el ciclo de la política, que el péndulo va de un lado a otro y que ahora toca que vuelva el progresismo. Pero esta no sería una conclusión prudente. El progresismo que retorna no es el de sus tiempos de esplendor. Así lo demuestra un episodio que ocurrió pocos días después de las elecciones bolivianas en Argentina: la represión de la toma de tierras en Guernica por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El demagogo peronista de derecha Sergio Berni, ministro de Seguridad designado por el gobernador Axel Kicillof, organizó una brutal represión para expulsar familias que buscaban un lugar donde vivir, mientras la prensa de derecha y los terratenientes celebraban el triunfo de la propiedad privada. «El campo», que en 2008 había logrado frenar el decreto 125 de Cristina Fernández, volvió a poner el límite de hasta dónde puede ir la política argentina. Los progresismos que vuelven al gobierno no lo hacen habiendo hecho grandes ajustes estratégicos, ni con una mayor convicción para la disputa, ni habiendo resuelto los problemas que llevaron a su decadencia en un primer lugar. La derecha tiene dificultades para imponer su programa, pero el progresismo tiene también dificultades para formular un programa que le permita salir de una situación defensiva.

El momento que se abre es un tiempo peligroso, de intensas disputas. En muchos lugares del continente los militares se muestran como una fuerza dispuesta a definir políticamente. Y ahí sigue Bolsonaro. Las proscripciones y las suspensiones de la democracia se transformaron en cosas comunes. La inestabilidad económica y social continúa, y es esperable que la situación siga así en un marco de recesión mundial. El asesinato del dirigente sindical boliviano Orlando Gutiérrez, pocos días después de la victoria del MAS, tiene que ser tomado como una advertencia. La complejidad de la situación no está sólo en las disputas entre la derecha y el «campo popular», sino en el interior del mundo sumamente heterogéneo que podríamos agrupar bajo este último concepto, que excede en mucho a los gobiernos progresistas y las fuerzas que los apoyan. Ideas, prácticas y organizaciones progresistas, populistas, socialdemócratas, comunistas, autonomistas y anarquistas, paralelamente a movimientos sociales como el obrero, el indígena, el ecologista y el feminista y a diversas corrientes intelectuales, forman un mapa de revueltas ambiguas, alianzas precarias, divisiones del trabajo y disputas no saldadas, imposible de reducir a una sola izquierda. Eso no es algo necesariamente malo, pero tiene que ser pensado como problema.

El proceso constituyente chileno y el complejo reagrupamiento de las fuerzas populares en Sudamérica plantea muchas preguntas, básicas y radicales: ¿cómo tienen que organizarse nuestras sociedades? ¿Qué relaciones tiene que haber entre los procesos de lucha y organización popular, y las instituciones políticas y estatales? ¿Cómo se hace retroceder no sólo a las fuerzas políticas reaccionarias, sino también a las formas de vida neoliberales y jerárquicas? ¿Dónde y cómo tienen que darse las discusiones estratégicas, organizacionales e ideológicas del campo popular y de las personas y las organizaciones que quieren superar el actual sistema? Una de las consignas de la revuelta chilena –«no son treinta pesos, son treinta años»– nos habla de esto. Es una impugnación profunda a la democracia pospinochetista, que incluye lo que hizo (y lo que no hizo) la izquierda de ese régimen. Y nos dice, también, que esto no es por plata, sino para cambiar la historia. Lo que se impugnó en Chile (y se había impugnado en las guerras del agua y el gas a principio de los dos mil en Bolivia) no fue un gobierno de derecha, sino un régimen y, más aún, toda una forma de vivir y organizar la sociedad. Así, la política sale de la temporalidad corta de las escaramuzas mediáticas entre políticos y pasa a la temporalidad larga en la que se construyen los regímenes y las sociedades. Hace no tanto, Chile era el futuro que soñaba la derecha uruguaya: educación mercantil, endeudamiento generalizado, jubilaciones privatizadas, una Constitución que hace imposibles las reformas. Ahora sabemos (y la derecha también) que eso, en un momento, revienta. Fuerzas que estaban latentes o parecían olvidadas reaparecen, y preguntas que parecían resueltas dejan de estarlo. El pasado cambia y el futuro está en juego.

Quienes tienen como tarea pensar la política (militantes, académicos, periodistas y, potencialmente, todas las personas) tienen delante la oportunidad de reflexionar por fuera de los prejuicios, las categorías prefabricadas, los mapas desactualizados y los ruidos mediáticos. El malestar, el deseo colectivo y la posibilidad de crear algo nuevo están en el aire. Las cosas a veces son más rápidas de lo que parecen. Y a veces apostar a lo lento es la mejor forma de prepararse para lo rápido. Y esta, que parece una nota sobre «la región», es una nota sobre lo que pasa y puede pasar en Uruguay.